|

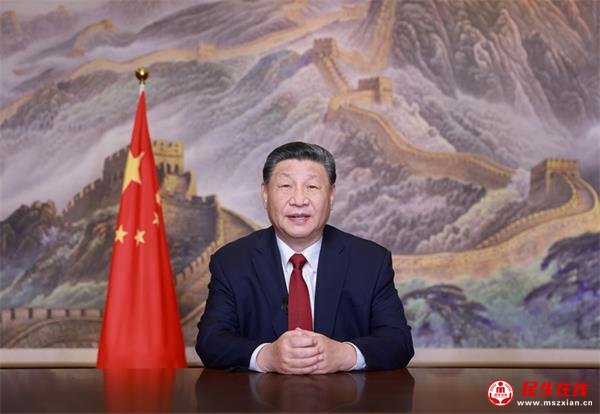

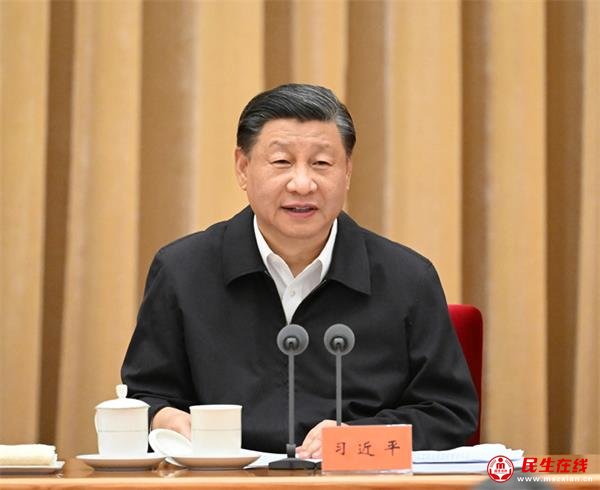

2024年8月,习近平总书记给湖北十堰丹江口库区的环保志愿者亲切回信,指出“库区水更清了、山更绿了、环境更美了,我很欣慰”。这是对湖北省委高度重视丹江口库区水质保护工作的肯定,对湖北生态文明建设重大成效的肯定,对十堰统筹高水平保护和高质量发展的肯定,进一步激发了库区干部群众的前进动力。一年来,十堰市全面推进绿色低碳发展,库区生态环境持续改善。 扛牢政治责任,忠诚服务南水北调国家战略 十堰市坚持从守护生命线的高度,坚决当好忠诚“守井人”。 一是科学谋划举措。制定实施《关于深入贯彻落实习近平总书记重要回信精神,统筹高水平保护和高质量发展,确保“一泓清水永续北上”的实施意见》等文件,以高水平保护和高质量发展良性互动的实际成效,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”。 二是守牢安全底线。紧扣建设国家战略水源地,聚焦工程安全、供水安全、水质安全,严格落实《丹江口水利枢纽安全保卫规定》《丹江口库区及其上游流域水质安全保障实施方案》,科学编制现代水网规划,集成实施水资源调配、水生态修复、水灾害防治,服务推进引江补汉等重大水网工程,实施中心城区水网连通和丹江口水库南岸等水系连通项目,构建“一横两纵骨架、千河百库连通”水网布局,水源涵养、水质安全保障能力全面提升。 三是健全长效机制。深入开展净水北送专项监督,在市纪委监委专设水源区保护政治监督室,开展重点生态功能区专项巡察,推行县级生态环境局长异地交叉任职,压实保水护水政治责任。出台《农业面源污染防治条例》等7部地方性法规,推进河湖长、林长、警长、检察长、法院院长“五长联动”,促进执法力量联合、效能融合。 深化环境治理,全力保障一泓清水永续北上 十堰市坚持把保水护水摆在全局工作的首要位置,以系统施治确保水质向优向好。 一是坚持系统治理。实施水质稳定达标、库滨带治理等环保“十大攻坚”和“碧水守护”三年行动,建设环库岸线隔离围栏248公里,完善库区公路安防设施1.2万公里。文明河流建设入选中宣部城市文明建设优秀案例,农村环境整治工作入选生态环境部美丽乡村建设典型案例。 二是坚持综合治理。高效运营生态环境集团公司,建成城镇污水管网2729公里、城镇污水处理厂119座、农村微动力无动力污水处理设施2577套,加快污水管网互联互通和污水处理厂应急备份建设。厂网一体化改革纳入住建部典型案例。 三是坚持数智治理。针对库面大、岸线长、入库河流多等难题,成立库区水质安全保障指挥中心和县市区分中心,搭建水质监测等6个智慧监测系统,通过卫星看、监控盯、水上巡、岸上查,推动保水护水由人力密集型向人机交互型转变、由经验判断型向数据分析型转变、由被动处置型向主动预警型转变。 弘扬志愿精神,激发全民共建共治内生动力 十堰市坚持以志愿精神凝心聚力,构建市县乡村上下贯通、政府社会左右衔接、干部群众全员参与的环保志愿服务体系。 一是织密志愿服务网络。推动建立“8+10+N”(8个综合性、10个区域性、N个专业行业性)志愿服务组织体系,建强18个市县志愿服务总队,组建志愿服务团队7677个,注册志愿者86万名。加强与北京协同联动,成立“环保民间组织护水联盟”“节水爱水护水志愿者联盟”和十堰工作站,联动京津冀豫鄂15座重要节点城市举办青少年守水护水节水主题巡讲,守水护水节水和环保志愿服务从调水源头到受水地区全线铺开。 二是创新服务实践活动。实施市民绿色低碳生活、守水护水行为规范,开展“美丽十堰 我是行动者”“清洁家园”等系列活动,组建市民文明观察团和民间河湖长队伍,营造志愿服务保水护水浓厚氛围。全市志愿者就近就便开展志愿服务活动5.2万场(次)、33.7万人(次)。 三是健全管理服务体系。建立志愿服务工作协调机制,探索设立生态环保志愿服务基金,出台环保志愿服务激励嘉许办法,引导志愿服务组织有序发展、规范建设。“清漂护水”项目荣获中国青年志愿服务项目大赛金奖,小水滴巾帼志愿者服务队荣获“全国三八红旗集体”称号,丹江口库区环保志愿者群体当选“荆楚楷模”,十堰志愿者代表在国新办中外记者见面会上交流守水护水经验。当前,正开展重温回信精神专题学习、牢记嘱托十堰答卷主题宣讲、志愿服务交流培训等活动,进一步弘扬志愿服务精神,让新时代文明实践蔚然成风。 厚植绿色根基,加快实现人与自然和谐共生 坚持绿水青山就是金山银山理念,加快实现生态和生产、颜值与产值的互动转化、良性循环。 一是加快美丽十堰建设。编制美丽十堰建设规划,实施国土绿化美化、森林质量提升等工程,一体推进美丽城市、美丽乡村、美丽山川、美丽河湖建设,将1/3的国土面积划定为生态保护红线,森林覆盖率73.86%,成功获批中央财政国土绿化示范项目、美丽河湖保护与建设项目。 二是推动产业转型升级。持续优化调整产业结构,壮大“一主四优多支撑”现代产业和千亿级产业集群,助推上半年GDP增长7.4%。主导产业聚势突破,整车、新能源汽车产量分别同比增长10%、50.7%,中重卡市场占有率14.9%,“车路云一体化”试点加快推进。新兴产业向新向绿,新能源新材料、循环经济产值分别增长36%、39%,武当云谷绿色数据中心被工信部评为绿色算力数据中心。文旅产业出圈出彩,精心打造“神农架—武当山—三峡”精品旅游线路和精品旅游景区,十堰加快建设世界文化旅游目的地,武当山入境人次和旅游收入增长50%以上。 三是拓展“两山”转化路径。打造绿色农产品输出地,编制全省首个林下经济发展规划,新增林下经济面积100多万亩。积极培育油橄榄、黄酒、茶叶等农业特色产业链,大力发展黄精、淫羊藿、连翘等“武当七味”“菌草九品”,打造林下经济特色品牌,今年农业总产值增长5%。借势借力北京对口协作,引进燕京啤酒、华润怡宝等龙头企业落户十堰,培育武当山水等本地品牌,绿色食品饮料产值增长15%,饮料产量占全省30%。 中共十堰市委、十堰市人民政府供稿 |